- 大学・短大(短期大学)・専門学校の情報サイト進路ナビ

- 進学のためのお役立ち進路情報

- 総合型選抜・AO入試を知ろう

総合型選抜・AO入試を知ろう

総合型選抜・AO入試を知ろう

大学・短期大学における「総合型選抜(旧・AO入試)」と専門学校が行う「AO入試」は、基本的には進学先に対する意欲や目的意識、将来の可能性などを評価する趣旨の試験です。

選考方法は学校や学部・学科によってさまざまですが、大きな流れは共通するところがあります。それらを確認しておきましょう。

総合型選抜・AO入試とは?

「総合型選抜(旧・AO入試)」「AO入試」は、その学校で学びたいという学習意欲や学校への適性、さらに個性や能力などを評価する入試です。言い換えると「学力だけでは測れない個性や能力を持つ生徒」を評価するための入試ともいえます。

AO入試とは

「AO」とは、Admissions Office(アドミッションズ・オフィス)の略で、各学校の入学選考事務局を指しますが、評価の基準となるのは学校または学部・学科が提示する「アドミッションポリシー(受け入れ方針)」に基づいた「期待する人物像」です。例えば「自立心を持ち、何事にも積極的に取り組む姿勢を持つ生徒」といった人物像に合致するかどうかがポイントです。

そうしたことから、特に専門学校のAO入試においては、出願前のエントリー制度により面談・面接などを行い、自校の学生となる人物を評価することも多く、ほかの入試と異なるポイントになっています。

総合型選抜とは

大学・短期大学においては、「AO入試」は令和3年4月入学者対象の試験から名称が「総合型選抜」へと変更され、選考では「学力の3要素」が評価されることとなります。

出願条件が多様になったり、評価のポイントがより総合的・多面的になったりするなど、さまざまな変更が考えられるため、各大学の募集要項等を熟読して柔軟に対応するようにしましょう。

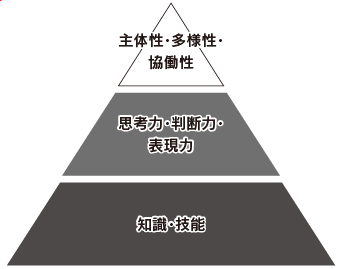

学力の3要素とは

学力の3要素とは、簡単に言えば「大学入試で試される要素」です。

- 知識・技能

- 他の能力の基盤となる「知識・技能」。

- 思考力・判断力・表現力

- 知識・技能を活用して、自らの課題を発見しその解決に向けて研究し、成果等を表現するために必要な思考力・判断力・表現力等の能力

- 主体性・多様性・協働性

- これからの時代に社会で生きていくために必要な「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」

これからの大学入試では、知識・技能をベースに思考力・判断力・表現力などを多角的・総合的に評価することが求められます。私立大学でも今後、これらを重視する「総合型選抜」を意識したタイプの入試を実施する大学が増加していきそうな気配があります。

合格のポイント

「どうしてもこの学校で学びたい!」という意欲や明確な目的意識が大切!

これまでの入試で求められていた学力、傾向

今回の大学入試改革以前は、主にセンター試験や推薦・AO入試などの個別試験を利用し、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を判断しようとしてきました。この方法では「知識・技能」などは判断できますが、昨今の急激な変化によって必要になってきた「主体性・多様性・協働性」を評価するには限界があることが分かってきました。

従来の筆記試験だけではこのような力を正しく評価できず、筆記試験だけを見据えた教育では「主体性・多様性・協働性」といった"誰かと一緒に何かを解決する"力を充分に養えないと判断されたのです。

そこで政府はまず学校基本教育を見直し、それに合わせる形で、センター試験は「大学入学共通テスト」に、これまでの個別試験は「総合型選抜」や「学校推薦型選抜」に変更しました。

今までの試験に必要だったのは主に「学力」でしたが、これからは主体性や多様性、協働性なども試されるようになります。

今後の総合型選抜とAO入試の動向について

改革を行なうことになった背景には、時代の急激な変化が1つ要因としてあります。

グローバル化の進展やAIなどの人工知能技術を始めとする技術革新など、社会構造は大きく変化しており、近い将来、何が起こるのか推測するのが難しい時代になりました。そんな変化の激しい時代の中を生き抜くために、大学入試制度もまた変革を余儀なくされました。

その改革の肝になるのが、「高大接続」という文部科学省の方針です。「高大接続」とは、文部科学省によると、急速に進化・発展する、予測不可能な時代の中で、学力の3要素(1.知識・技能、2.思考力・判断力・表現力、3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)を育成・評価するための、高校~大学の一体的な改革のことを示します。今後は、義務教育段階である小学校~中学校、その後の高校、大学でも、この学力の3要素を総合的に、様々な角度から育成・評価できるような仕組みに変わっていくかもしれません。

専門学校のAO入試は変わるの?

AO入試の今後の動向ですが、専門学校の入試制度は高大接続改革の対象外になります。そのため、具体的にどのような影響を受けるのか、どのような変化があるのか、現時点では明らかな情報は出ていません。専門学校は「職業教育」を行なう教育機関ですから、現時点でのAO入試、すなわち”社会の即戦力となるためにどのような知識・技術を学びたいのか、やる気・意欲があるかを総合的に判断する入試方法”に大きな変化はないのではないかとも思われます。

しかし、一連の改革の影響を受けて、試験の名前を「総合型選抜」に変更する専門学校も出てきているため、受験する学校が試験で求める能力が何なのか、試験の名前だけに惑わされずよく確認する必要があります。