「東日本大震災からの教育復興 その2」筆者・葉養正明 更新日: 2022年1月25日

高校生のための進路ナビニュース

2011年3月の東日本大震災前後における

被災地中学生の生活と学習の環境変化を見ると、

進路ナビニュース(2021年12月9日掲載)で紹介したように、

震災後にはほぼすべての項目で肯定的評価が高まっている

(あるいは、否定的評価が減少する)。

「東日本大震災からの教育復興 その1」

学習面に注目すると、2011年2月に直下型大地震に見舞われた

ニュージーランド・クライストチャーチ(同国南島の中心的な都市)でも、

同様の結果が指摘される(政府公刊物等による)。

被災校校長に対するインタビューでも、

「震災後の学力低下」という話は東日本でも、

ニュージーランドでも伺えなかった。

さらには、被災生徒によっては震災後、

むしろ学力が高まったケースもあったことが報告されている。

宮古市、釜石市、陸前高田市、大船渡市、山元町等々の

被災校校長インタビューでよく聞かれたのは、

仮に、被災した生徒に学習状況の悪化が見られるとしても、

それは震災に起因すると言うよりも、

震災が引き金になり家族関係が悪化し、

親の離婚等が発生した影響のように見えるという声が多かった。

生徒の生活面が影響している、という判断である。

しかし、震災後すでに10年。

やがて11年を迎えようとしている。

では、震災による生徒の生活面へのダメージは、

生徒の日常の生活や学習意欲、

将来の夢等にはどう影響を及ぼしているか。

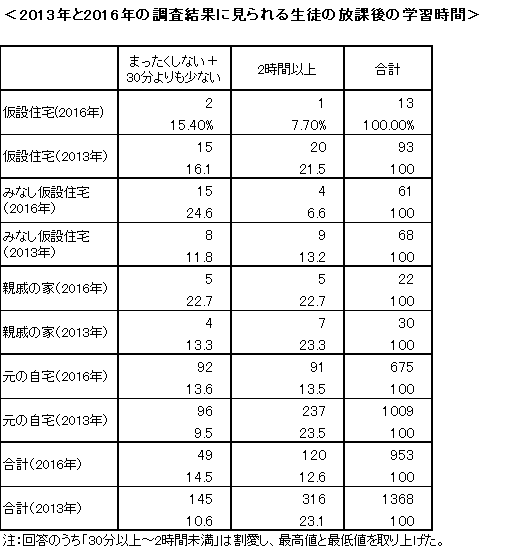

今回は、震災2年後の2013年と

5年後の2016年に実施した追跡調査結果を紹介しよう。

<岩手県宮古市中学生対象の学習状況に関する

縦断調査結果(2013年、2016年の対比)>

(1)2016年度と2013年度の仮設住宅に住む生徒と

元の自宅に戻った生徒とを対比すると、

仮設の生徒の成績は二極化する傾向にあるが、

元の自宅の生徒は全体的に学力が上昇している。

国語、数学ともに同様の傾向。

(2)放課後の学習時間を見ると、仮設の生徒も元の自宅の生徒も

「まったくしない+30分より少ない」が2016年には増加傾向。

半面、「2時間以上」勉強する生徒は仮設も元の自宅も激減している。

(3)「大学に進学できそうですか」に対する回答傾向は、

住宅タイプによる差異よりも、中学校間の差異のほうが大きい。

(4)理想的にはどの学校まで行きたいかについては、

大学・大学院までと考える生徒は、

仮設・みなし仮設の生徒の場合には、減少している。

(5)住宅タイプにかかわりなく、

生徒の学習へのコミットメントが弱まる傾向が感じられる。

調査結果が示しているのは、

全市的に放課後学習時間が低下していること、

そして「まったくしない+30分よりも少ない」生徒が、

仮設、みなし仮設の生徒の場合増加していることである。

ニュージーランド・クライストチャーチでも、

被災校校長からは、インタビュー時の震災数年後の状況としては

学力低下は感じられないが、その後の状況となると不安な面がある、

という話は聞かれた。

生徒の将来に対し、被災というものが

中長期的に影響を与える可能性の指摘である。

「あれから10年」の今、

震災後の追跡をあえてしようとする背景である。

【プロフィール】

教育学専攻。

大学教員として43年間過ごし、現在は東京学芸大名誉教授、

国立教育政策研究所名誉所員、埼玉学園大学大学院客員教授。

社会変動の中の「学校と地域社会」を主テーマにしてきた。

国や地方の各種審議機関の委員等をつとめてきた。

単著は、『人口減少社会の公立小中学校の設計

―東日本大震災からの教育復興の技術』(協同出版)、

『小学校通学区域制度の研究―区割の構造と計画』(多賀出版)、

『よみがえれ公立学校』(紫峰書房)その他。