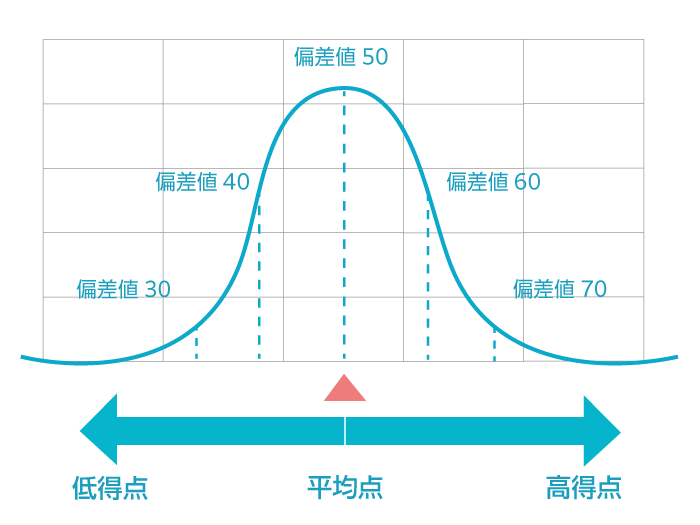

50を平均値とするため、50より低ければ平均より下、50より高ければ平均より上にいることになります。偏差値は大学レベルの評価や、志望校の合格率を算出するときにも使われます。偏差値の見方を正しく理解しておくと、自分のレベルの把握や受験対策にも役立つでしょう。そこでこの記事では偏差値の意味や見方、メリットなどを詳しくご紹介します!これからの受験対策を効率よく進めるためにも、偏差値について正しく理解しておきましょう

「偏差値」ってどのような意味があるの?

偏差値とは模試やテストにおいて自分が平均からどれくらいの位置にいるかを把握するための数値です。 例えばある教科で90点を取ったとしても、テスト自体が簡単で100点が何人もいたため、平均点が90点以上の場合、あなたの偏差値は50以下、つまり平均よりも下、ということになります。

教科ごとに「平均点」は異なりますが、偏差値はすべての教科で平均点を50に変換して計算するため、自分がどれくらいの学力なのかを確認することができます。

前回のテストより点数が上がったのに偏差値が下がった

受けるテストによって偏差値にバラつきがある

模試や受けるテストによって偏差値が変わる場合は、模試の種類(母集団のレベルや人数)による変化が考えられます。正しく偏差値を判断するためには、同じ種類の模試で変化を確認するとよいでしょう。このように偏差値とは、そのテストで自分が平均からどれくらいの位置(学力)なのかを相対的に把握できるのです。

偏差値の活用例を解説

偏差値を活用するメリットは、問題の難易度や点数にかかわらず、受験者の中の自分の位置を相対的に知ることができる点です。 偏差値を活用すれば平均点が異なる過去のテストとも比較が可能になるため、自分の学力がどれくらい変化したかを確認する指標になります。 また大学ごとにランク付けされた偏差値を見れば、自分が志望校に合格できる可能性があるか、志望校は適切かどうかの判断も可能です。

偏差値を志望校選びに活用するポイント

偏差値が使用されている具体的な場面をご紹介します。場面ごとに見方や注意点もご紹介しますので、これからの受験対策の参考にしてください。

大学の偏差値

合格可能性評価

| 判定レベル | 合格率 |

|---|---|

| A判定 | 80% |

| B判定 | 65% |

| C判定 | 50% |

| D判定 | 35% |

| E判定 | 20%未満 |

志望校選びの目安として使う

自身の学力を測定する

偏差値は、自分の学力測定のためにも役立ちます。過去の模試の偏差値と比べて偏差値が上がっていれば、わかりやすい学力評価として自信に繋がります。 志望校に適した模試を受ければ、ライバルの中で自分がどれくらいの位置にいるかを確認できるため、点数の変動に振り回されず冷静に対策を行えます。 模試の後は成績表に記載されている分析結果まで目を通し、自身の強みを知り、また弱みをどのように改善していけばよいのかをチェックしてください。苦手分野を克服しながら、1点でも点数を上げられるよう不正解だった箇所の見直しをしましょう。

自身の偏差値を計算する方法

偏差値=10×(個人の得点―平均点)÷標準偏差+50

例:Aさんの偏差値(得点70点 平均点60点 標準偏差 10) 10×(70-60)÷10+50=60 = 偏差値60

上記が偏差値の計算式ですが、自分で算出するのはおすすめできません。偏差値を詳細に計算するには、全受験者の得点から割り出した「標準偏差」データや細かな計算等が必要になるからです。 偏差値を確認したいときは自分で計算せず、模試の成績表で確認をしましょう。

偏差値を活用するときに注意すべきこと

自分の実力を相対的に判断するには便利な偏差値ですが、偏差値だけを判断材料にしてしまうことには注意も必要です。例えば、「偏差値が高いからよい大学なのだ」と思い込んで入学すると、その大学での学習内容が自分に合っていなかったときには、失望してやる気を失ってしまう可能性があります。また、受験勉強中も偏差値だけに振り回されてしまうことは危険です。偏差値が下がるとどうしても、自分の価値が下がったように感じて自信を失ってしまいますが、偏差値はあなた自身の価値をあらわすものではありません。偏差値は受ける模試の種類や受ける人数によっても変化するため、あくまでもその模試の中での目安にすぎないのです。一番目を向けるべきは、あなた自身がこれまで積み重ねてきた努力ですから、偏差値にとらわれず、自身のがんばりを評価しましょう。今、やれることを精一杯がんばった経験は、必ず将来の糧になります。

「偏差値が高い=よい大学」とは限らない

大学を選ぶときのポイントを解説

志望大学を選ぶときは、偏差値を参考にしながらも、大学の特色や自分の学びたいことが学べる環境かをよく見ていく必要があります。そこで次に、大学を選ぶときのポイントを3ステップでご紹介します。

自分の「得意」と「好き」を再確認し、好奇心をもてる大学を探す

気になる大学があれば、詳しく調べる

- パンフレットを取り寄せる

- 大学のHPを確認する

- オープンキャンパスに参加する

パンフレットやHPには就職先などが記載されていることもあるため、将来どのような仕事に就ける可能性があるのかを、確認するとよいでしょう。

やりたい仕事や行きたい学校が決まらないという人は、興味がある分野と学校エリアからおすすめの学校を紹介する、おまかせ資料請求を利用してみませんか?

実際に大学に行ってみる

ある程度、行きたい大学が絞れてきたら、オープンキャンパスに参加し、実際に大学を訪れてみましょう。

まとめ

偏差値とは、テスト・模試を受けた集団の中で自分がどれくらいの位置にいるかを表す数値です。大学のレベルを評価するときや、自身の学力を測定するときなどに活用されます。偏差値を活用すると、志望する大学への合格の可能性を相対的に判断できるのです。

ただし、志望大学を選ぶときは偏差値だけを見るのではなく、その大学で何を学べるかを基準に選ぶことをおすすめします。将来やりたいことにつながるか、興味のもてる内容かをよく確認し、行きたい大学を絞っていきましょう!

行きたい学校が見つかると、受験勉強もより楽しく取り組めるようになります。以下のページもぜひ活用しながら、いろいろな大学をチェックしてみてくださいね。